Die Geschichte meiner Auswanderung und meines Siedlerlebens im argentinischen Urwald, in Eldorado (Misiones).

Von Franz Lüttig (20.9.1898 – 29.4.1978), Wewelsburg, Kreis Büren (Westfalen).

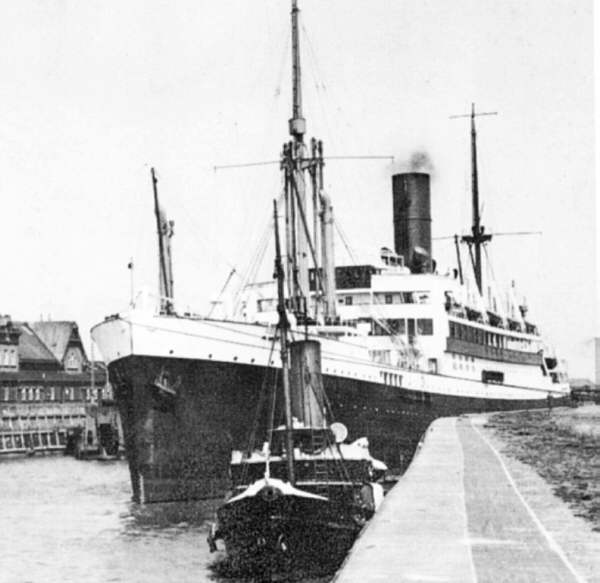

… Wir haben uns schnell an das sanfte Wiegen des Schiffes und das Stampfen und Zittern der Schraube gewöhnt. Es stört unseren ersten Schlaf auf dem Dampfer nicht. Am nächsten Morgen sind wir schon auf offenem Meer.

Nach dem Frühstück werde ich mit dem Kapitän bekannt gemacht. Er heißt Nauer und stammt aus Bayern. Aus den Schiffspapieren hat er wohl gesehen, dass ich nach Misiones will, nach Eldorado. Er hat dort große Pflanzungen angelegt zur Kultur des Yerba-Baumes, aus dessen Blätter der Matetee aufbereitet wird der mit seinen Vitaminen eine Art Gemüseersatz bildet, ohne den die Gauchos, die auf den großen Estanzias nur von Brot und Rindfleisch leben, diese einseitige Ernährung garnicht durchhalten könnten.

Als der Kapitän Nauer pensioniert wurde, kam er nach Eldorado und betreute seine Pflanzungen. Er hat mich manchmal im Auto mitgenommen, wenn ich zu Fuß unterwegs war.

Bald sind wir schon im Ärmelkanal. Auf der Höhe von Boulonge stoppt unser Schiff. Drei französische Passagiere werden in einem Motorboot vom Hafen herangebracht. Ich freue mich schon auf das Vergnügen, meine Kenntnisse der französischen Sprache ausprobieren zu können. Aber alle drei Passagiere sind von der ersten Klasse und verschwinden im Oberdeck, wo wir nichts zu suchen haben. Von der englischen Küste ist nichts zu sehen. Wir haben im Ärmelkanal immer noch eine ruhige Fahrt. Aber die Luft war diesig. Als die bretonische Küste hinter uns lag und wir uns dem Golf von Biskaya näherten, wurde das Meer unruhig. Bald waren wir in einem wahren Hexenkessel. Der Sonne nach, zum Westen und zum Süden ziehen wir in unserem Schiff dem Sturm die Stirne bietend. Doch wie gewaltig auch die Wogen rollen, die es mit Riesenmacht zerschmettern wollen, es trotz der Elemente blindem Wüten.

Gegen Abend sind schon die meisten seekrank. Zum Nachtessen bleibt an der Tafel mancher Platz leer. Ich fühle mich noch wohl und steige vor der Nachtruhe noch einmal auf Deck. Rabenschwarze Finsternis ist oben. Krampfhaft halte ich mich an der Ausgangstür fest. Der Sturm tobt mit ungeheurer Gewalt. Die Wogen kommen im Rhythmus eines gewaltigen Pendelschlags auf das Deck gerollt. Aber bis zu mir langen sie nicht hin. Wenn ich jetzt an der Reling wäre und über Bord gespült würde, wäre ich rettungslos verloren. Der Bug des Schiffes steigt und fällt mit den Wogen im gleichen Takt. Dazu das grüne Licht der Leuchtfische, die mit den Wogen an Deck geschleudert und wieder fortgespült werden. Plötzlich kommt mir der Gedanke, dass es dem Kapitän sicher nicht recht ist, wenn sich einer seiner Passagiere bei einem solchen Sturm so mutterseelenallein auf das Deck wagt. Er trägt ja für alle die Verantwortung. Ich gehe wieder in den Speisesaal hinunter. Da sitzen noch vier beisammen, die so leicht kein Sturm erschüttern kann. Bei denen ist dies wohl nicht die erste Fahrt, die sie über den Ozean bringt. Die Stuarts haben alles Geschirr gut verpackt, dass nichts zu Bruch gehen kann.

Als ich am folgenden Morgen wach werde, geht der erste Blick zum Bullauge. Hin und wieder langt noch ein Spritzer hinauf. Der Himmel ist noch mit Wolken bedeckt. Aber aus dem Sturmzentrum sind wir heraus. Bald bricht die Sonne durch und kündet das Ende des Unwetters an.

„Der Morgen graut. Wild branden noch die Wellen.

Allein des neuen Tages helles Licht,

das mühsam durch die Wand der Wolken bricht,

erfüllt mit Hoffnung wieder unsere Seelen.

Hält auch Gewölk die Zukunft uns verborgen,

der Herr der Welten weiß um unsere Sorgen

und wird dem Sturm zur rechten Zeit befehlen.“

Zu Mittag gab es Fisch, für mich eine Delikatesse. Ich spüre ein leichtes Unwohlsein, kann aber doch der Versuchung nicht widerstehen und lange zu. Nach 5 Minuten ist alles wieder da. Zum Glück komme ich noch früh genug auf Deck und an die Reling. Sonst habe ich von der Seekrankheit, die manchem übel mitspielte, nichts gespürt.

Wir fahren an der spanischen Küste entlang. Ein breiter flacher Streifen.

In der Ferne türmen sich die Berge hoch. Hier ist vom Winter nichts mehr zu sehen. Das satte Grün der Wiesen an der Küste leuchtet uns entgegen wie eine Verheißung kommenden Glücks. Es wird höchste Zeit das schwere Winterzeug einzupacken und sich frühlingsmäßig anzuziehen. In Spanien ist für uns kein Aufenthalt. Auf der Höhe des letzten spanischen Hafens, La Coruña, nähert sich uns ein Boot. Einer der Passagiere muss uns verlassen und wird mitsamt seinem Gepäck an Land gerudert. Wir müssen nach Lissabon an der Mündung des Tajo.

Fortsetzung folgt schon bald…

Hinterlasse einen Kommentar